Ne “Le lucciole e le stelle. I ricordi tornano” (Edizioni Efesto), al centro della narrazione si colloca la memoria, costituita anche da soffuse, emozionanti sensazioni, e incorniciata entro un mondo popolare contadino

I tempi degli uomini sono movimenti relativi, asimmetrici. Lo è perfino l’apparenza di una stasi autoindotta, in cui l’abbarbicarsi in una tregua delle azioni significa risiedere presso la dimora compulsiva del ricordare. E ricordare equivale sommessamente a “restaurare” in noi stessi e con noi stessi un’entità rinnovata che si attualizza, che è nostra.

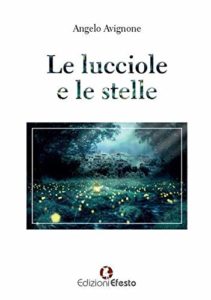

Così si potrebbero interpretare i versi che trainano l’Elogio de la sombra (1969) di Jorge Luis Borges: «noi siamo la nostra memoria, / noi siamo questo museo chimerico di forme incostanti, / questo mucchio di specchi rotti». Sì, specchi rotti in vetrini di individualità già vissuta, di realtà che era ma che ancora resta. È il nostro incedere “surrealista” tra le pieghe della nostra stessa storia. E se questa storia individuale è rischiarata da qualche luccichio flebile di lucciole che contendono alle stelle il chiarore di una piazza, delle «rrughe», delle viuzze semplici di un «grappolo di case rustiche situato alle pendici dell’Aspromonte tirrenico […] così piccolo da essere persino dimenticato dalle carte geografiche», che una terra argillosa rossa ha conosciuto e conosce come Lubrichi? Da questo sorriso di terra calabra è indorato il nuovo libro di Angelo Avignone (Le lucciole e le stelle. I ricordi tornano, Edizioni Efesto, Roma 2020, pp. 190, € 13,00): nelle sensazioni alluvionali del riaffiorare di ricordi nel suo evo non troppo lontano dal presente, in quei «palpiti di vita» che, rinnovandosi nell’interiore, si intagliano di nostalgia, di amore, di relazione con chi si è perché si era.

Così si potrebbero interpretare i versi che trainano l’Elogio de la sombra (1969) di Jorge Luis Borges: «noi siamo la nostra memoria, / noi siamo questo museo chimerico di forme incostanti, / questo mucchio di specchi rotti». Sì, specchi rotti in vetrini di individualità già vissuta, di realtà che era ma che ancora resta. È il nostro incedere “surrealista” tra le pieghe della nostra stessa storia. E se questa storia individuale è rischiarata da qualche luccichio flebile di lucciole che contendono alle stelle il chiarore di una piazza, delle «rrughe», delle viuzze semplici di un «grappolo di case rustiche situato alle pendici dell’Aspromonte tirrenico […] così piccolo da essere persino dimenticato dalle carte geografiche», che una terra argillosa rossa ha conosciuto e conosce come Lubrichi? Da questo sorriso di terra calabra è indorato il nuovo libro di Angelo Avignone (Le lucciole e le stelle. I ricordi tornano, Edizioni Efesto, Roma 2020, pp. 190, € 13,00): nelle sensazioni alluvionali del riaffiorare di ricordi nel suo evo non troppo lontano dal presente, in quei «palpiti di vita» che, rinnovandosi nell’interiore, si intagliano di nostalgia, di amore, di relazione con chi si è perché si era.

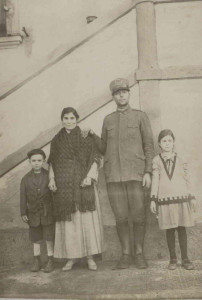

È un «memorare» spontaneo, un’intermittenza del cuore, un’epifania dell’identità che accarezza una sorta di “teoria della memoria” trasferita da un piano di “storia vera” singola verso il discernimento di un lascito universalizzante alle nuove generazioni a ogni anima pia che ha già vissuto quel «tintu Lovrichi mmenzu a la via» (“Lubrichi dipinto lungo la strada”) e che la vive ancora. È forse questo il senso più profondo del volume, unitamente a una chiara presa di coscienza contro ogni spersonalizzazione dell’identità originaria, sebbene rurale, di “miseria dignitosa”. Il tutto tratteggiato icasticamente o, meglio, veristicamente, tra le narrazioni meste di un forzato “esilio dell’emigrazione” con valigie di cartone, con i dialoghi devoti alle fotografie allestite su «un piccolo altare» sempre abituale alle piccole abitazioni, sulla «gazzana», quell’armadietto ricavato nel muro con sportelli per lo più senza vetri, per lo più arrangiato, essenziale come la genuinità dei rapporti umani di ospitalità, di calore umano che «superavano qualsiasi formalità».

È un «memorare» spontaneo, un’intermittenza del cuore, un’epifania dell’identità che accarezza una sorta di “teoria della memoria” trasferita da un piano di “storia vera” singola verso il discernimento di un lascito universalizzante alle nuove generazioni a ogni anima pia che ha già vissuto quel «tintu Lovrichi mmenzu a la via» (“Lubrichi dipinto lungo la strada”) e che la vive ancora. È forse questo il senso più profondo del volume, unitamente a una chiara presa di coscienza contro ogni spersonalizzazione dell’identità originaria, sebbene rurale, di “miseria dignitosa”. Il tutto tratteggiato icasticamente o, meglio, veristicamente, tra le narrazioni meste di un forzato “esilio dell’emigrazione” con valigie di cartone, con i dialoghi devoti alle fotografie allestite su «un piccolo altare» sempre abituale alle piccole abitazioni, sulla «gazzana», quell’armadietto ricavato nel muro con sportelli per lo più senza vetri, per lo più arrangiato, essenziale come la genuinità dei rapporti umani di ospitalità, di calore umano che «superavano qualsiasi formalità».

La scure sorda di questa «spartenza» riaffiora in ogni pagina e conflagra nella seconda parte dell’opera, nei singhiozzi sommessi per le perdite familiari, soprattutto della madre, «cummari Elena», una donna laboriosa, gestuale, saggia. La sua figura, unitamente a quella del padre, dei fratelli, della nonna Rosina che «ciuciuliava», parlottava, con le vicine (il che era anche “transustanziazione” dei «ditti», i precetti proverbiali di empirismo contadino), definisce il tono primario del volume, che Avignone esplicita con custodita lucidità nell’«idiozia di quell’astinenza», diaframma tra l’amore dei giorni andati e la nostalgia intima della condizione attuale. La memoria, colma di emozioni e tremiti di cuore, si riappropria con voluttà di scenari di materialità precaria, di stenti ma, soprattutto, di sana idolatria di un passato benefico, in un excursus puntuale che narra di antichi mestieri e artigiani del borgo, giochi d’infanzia, quadretti di vita paesana, reciprocità nella solidarietà comune, declinazioni del lavoro nelle botteghe di fortuna o nell’«anta», l’avamposto di donne e uomini dediti alla raccolta dell’oro contadino, le olive, speranzosi in un’«annata china», il buon raccolto.

La scure sorda di questa «spartenza» riaffiora in ogni pagina e conflagra nella seconda parte dell’opera, nei singhiozzi sommessi per le perdite familiari, soprattutto della madre, «cummari Elena», una donna laboriosa, gestuale, saggia. La sua figura, unitamente a quella del padre, dei fratelli, della nonna Rosina che «ciuciuliava», parlottava, con le vicine (il che era anche “transustanziazione” dei «ditti», i precetti proverbiali di empirismo contadino), definisce il tono primario del volume, che Avignone esplicita con custodita lucidità nell’«idiozia di quell’astinenza», diaframma tra l’amore dei giorni andati e la nostalgia intima della condizione attuale. La memoria, colma di emozioni e tremiti di cuore, si riappropria con voluttà di scenari di materialità precaria, di stenti ma, soprattutto, di sana idolatria di un passato benefico, in un excursus puntuale che narra di antichi mestieri e artigiani del borgo, giochi d’infanzia, quadretti di vita paesana, reciprocità nella solidarietà comune, declinazioni del lavoro nelle botteghe di fortuna o nell’«anta», l’avamposto di donne e uomini dediti alla raccolta dell’oro contadino, le olive, speranzosi in un’«annata china», il buon raccolto.

È un carosello variopinto di personalità poco maldicenti quest’opera. Personalità non per fama di privilegio acquisito, ma per spontanea declinazione di carattere e caratteri. Di uno «zzi Paulu» che, con la sua sciarpa di seta colorata, «mungijava» (“canticchiava”) le versioni “migliori” della canzone napoletana, veri improperia per l’uditorio, o di «Nicodemu», dalle istrioniche capacità di inscenare spettacolini nella piazza principale del paese, una sorta di agorà sociale, dopo qualche bicchiere di vino di troppo. Di «zzi Franciscantoni», che polemizzava col parroco, e di «Cicciu», affetto da disabilità intellettiva, che girava con i suoi «strusciuli», dei rottami di ferraglia rumorosi, mai deriso dai compaesani, al contrario avvolto da umile benevolenza. Per ultima – ma non ultima in un quadro di mille volti e mille anime – «cummari Rosaria», che si era «sciarriata», aveva litigato col prete Rizzo, fino a rompere i rapporti di buon vicinato e a controbattere al canonico saluto del rito in chiesa Dominus vobiscum, pensando che l’espressione fosse un’invettiva contro di lei, in un estemporaneo, ingenuo «jetta lu spiritu toi», “butta fuori la tua anima”!

È un carosello variopinto di personalità poco maldicenti quest’opera. Personalità non per fama di privilegio acquisito, ma per spontanea declinazione di carattere e caratteri. Di uno «zzi Paulu» che, con la sua sciarpa di seta colorata, «mungijava» (“canticchiava”) le versioni “migliori” della canzone napoletana, veri improperia per l’uditorio, o di «Nicodemu», dalle istrioniche capacità di inscenare spettacolini nella piazza principale del paese, una sorta di agorà sociale, dopo qualche bicchiere di vino di troppo. Di «zzi Franciscantoni», che polemizzava col parroco, e di «Cicciu», affetto da disabilità intellettiva, che girava con i suoi «strusciuli», dei rottami di ferraglia rumorosi, mai deriso dai compaesani, al contrario avvolto da umile benevolenza. Per ultima – ma non ultima in un quadro di mille volti e mille anime – «cummari Rosaria», che si era «sciarriata», aveva litigato col prete Rizzo, fino a rompere i rapporti di buon vicinato e a controbattere al canonico saluto del rito in chiesa Dominus vobiscum, pensando che l’espressione fosse un’invettiva contro di lei, in un estemporaneo, ingenuo «jetta lu spiritu toi», “butta fuori la tua anima”!

Sono questi solo alcuni dei titanici uomini e donne che transitano tra i profumi, i sapori e l’atmosfera quasi ovattata della bottega di famiglia di Avignone, «a putiha», presso la quale non era così inusuale che sulla «libretta», un quadernino di “credito alimentare”, si «vindiva a cridenza», si vendeva a credito per agevolare le stringenti difficoltà economiche della povera gente. L’opera è anche una fiammella di storica escatologia, in cui la narrazione diviene non di rado apologetica delle costumanze e dei riti propri della festa di san Fantino, patrono del paese, trait d’union con l’attualità di una tradizione tuttora conservata, la novena dell’Immacolata, la festività del Natale, quella del Corpus Domini o i modus della prima comunione e della cresima. Avignone conduce in quest’opera letteraria tutta al popolare una sua recherche du temps perdu, che si tinge della malinconia di Marcel Proust, secondo il quale «basta che un rumore, un odore, già uditi o respirati un tempo, lo siano di nuovo, nel passato e insieme nel presente, reali senza essere attuali, ideali senza essere astratti, perché subito l’essenza permanente, e solitamente nascosta, delle cose sia liberata, e il nostro vero io che, talvolta da molto tempo, sembrava morto, anche se non lo era ancora del tutto, si svegli, si animi ricevendo il celeste nutrimento che gli è così recato». È un nutrimento di verità che supera l’intransigenza del tempo oggettivo per consacrare un’identità affrancata, un viaggio da una dimensione propria dalla quale non si è mossi. Perché si è incarnata per l’eternità!

Sono questi solo alcuni dei titanici uomini e donne che transitano tra i profumi, i sapori e l’atmosfera quasi ovattata della bottega di famiglia di Avignone, «a putiha», presso la quale non era così inusuale che sulla «libretta», un quadernino di “credito alimentare”, si «vindiva a cridenza», si vendeva a credito per agevolare le stringenti difficoltà economiche della povera gente. L’opera è anche una fiammella di storica escatologia, in cui la narrazione diviene non di rado apologetica delle costumanze e dei riti propri della festa di san Fantino, patrono del paese, trait d’union con l’attualità di una tradizione tuttora conservata, la novena dell’Immacolata, la festività del Natale, quella del Corpus Domini o i modus della prima comunione e della cresima. Avignone conduce in quest’opera letteraria tutta al popolare una sua recherche du temps perdu, che si tinge della malinconia di Marcel Proust, secondo il quale «basta che un rumore, un odore, già uditi o respirati un tempo, lo siano di nuovo, nel passato e insieme nel presente, reali senza essere attuali, ideali senza essere astratti, perché subito l’essenza permanente, e solitamente nascosta, delle cose sia liberata, e il nostro vero io che, talvolta da molto tempo, sembrava morto, anche se non lo era ancora del tutto, si svegli, si animi ricevendo il celeste nutrimento che gli è così recato». È un nutrimento di verità che supera l’intransigenza del tempo oggettivo per consacrare un’identità affrancata, un viaggio da una dimensione propria dalla quale non si è mossi. Perché si è incarnata per l’eternità!

Le immagini: a uso gratuito da pixabay.com. Quella che ritrae la famiglia è di Rino Tripodi (copyright).

Rocco Polistena

(LucidaMente 3000, anno XV, n. 179, novembre 2020)