Nel saggio “Infocrazia” (Einaudi) il filosofo Byung-Chul Han riflette criticamente sulla rivoluzione digitale che, attraverso nuove forme di condizionamento e sorveglianza, sta indirizzando la società odierna verso una deriva distopica

Nel 1975 Michel Foucault pubblicò il saggio Surveiller et punir: naissance de la prison (Gallimard) per stigmatizzare i metodi coercitivi impiegati dal potere nella società industriale. Fu all’inizio dell’Ottocento che, a suo avviso, nacque l’idea della prigione come luogo di punizione e l’élite politico-economica cominciò a esercitare capillarmente la vigilanza e la repressione «sui pazzi, i bambini, gli scolari, i colonizzati, su quelli che vengono legati ad un apparato di produzione e controllo lungo tutta la loro esistenza».

Il panopticon e la società del controllo

Il panopticon e la società del controllo

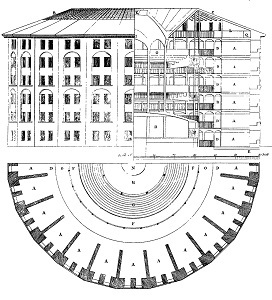

Foucault era convinto che il modello repressivo di riferimento delle classi dominanti dell’età moderna fosse costituito dal panopticon, un penitenziario a struttura circolare, ideato nel 1791 da Jeremy Bentham, che consente a un unico sorvegliante di spiare i detenuti rinchiusi nelle celle. Secondo Gianni Vattimo, il sistema carcerario benthamiano è assurto «a emblema di quella capillarizzazione del potere, del controllo, della disciplina, che sembra il destino della moderna società razionalmente organizzata» (vedi Panopticon).

Le critiche avanzate da Foucault al sistema di vigilanza del capitalismo industriale, tuttavia, risultano ormai anacronistiche. Nell’età postmoderna, infatti, sono state implementate tecniche di condizionamento e controllo delle masse ancora più articolate, come hanno oculatamente denunciato già nel 2013 Zygmunt Bauman e David Lyon (vedi Il controllo sociale attraverso la web-sorveglianza). Il problema della sorveglianza sociale è stato oggetto anche delle riflessioni del filosofo tedesco-coreano Byung-Chul Han, autore del saggio Infocrazia (Einaudi, pp. 88, € 12,50).

L’“infocrazia” e la “psicopolitica”

Han definisce “infocrazia” «quella forma di dominio nella quale l’informazione e la sua diffusione determinano […], attraverso algoritmi e Intelligenza Artificiale, i processi sociali, economici e politici». Oggi la sorveglianza e lo sfruttamento differiscono notevolmente da quelli della società industriale, dove erano fondamentali «il possesso dei mezzi di produzione» e la «biopolitica», ossia il controllo corporale degli uomini «addestrati a diventare bestie da lavoro».

Il capitalismo neoliberista, invece, è essenzialmente un «regime dell’informazione» che utilizza i dati personali disponibili sui social media per spiare e influenzare gli individui. Nel web il soggetto «si crede libero, autentico e creativo», ma la sua libertà consiste solo «nel cliccare, mettere like e postare». Chi naviga in rete, inoltre, viene inconsciamente condizionato dalla «psicopolitica», cioè dalla «tecnica di dominio che, per mezzo della programmazione e del controllo psicologico, stabilizza e perpetua il sistema dominante» (Byung-Chul Han, Psicopolitica, nottetempo).

Le distopie di Orwell e Huxley

Il romanzo distopico di George Orwell 1984 (Mondadori) rappresenta – secondo Han – un prototipo di «società del controllo» alquanto diffuso nella storia novecentesca. A tal proposito, riportiamo quanto ha scritto Umberto Eco: «Quello che Orwell fa non è tanto di inventare un futuro possibile ma incredibile, quanto di lavorare di collage su un passato credibilissimo perché è già stato possibile» (vedi 1984: Orwell, o dell’energia visionaria – Saggio di Umberto Eco).

La psicopolizia orwelliana, infatti, somiglia molto alla Gestapo o al Gpu: essa spia i cittadini tramite un teleschermo, sul quale «scorrono incessantemente trasmissioni propagandistiche» inneggianti al Big brother e che «funziona anche come videocamera di sorveglianza». La società odierna, invece, appare simile a quella descritta da Aldous Huxley nel libro Il mondo nuovo (Mondadori), dove regna l’edonismo e «gli esseri umani sono storditi dal divertimento, dal consumo e dal piacere» (vedi La “dittatura dolce” si sta realizzando).

Postdemocrazia e “dataismo”

Il mondo occidentale, dunque, sta transitando verso la postdemocrazia, dove non serve più il consenso popolare e il potere si esercita nei social media tramite «pianificazione, controllo e condizionamento». Nel web, infatti, è diventato cruciale il ruolo dell’influencer che manipola milioni di followers. Si sta diffondendo, inoltre, il “dataismo”, un’ideologia affine al behaviorismo, che sostiene «una conoscenza interamente basata su dati informatici» e considera superflua «la produzione di teorie e ipotesi filosofiche o scientifiche».

Han, pertanto, giudica inattuali le concezioni etico-politiche di Hannah Arendt e Jürgen Habermas, assertori dell’«agire comunicativo», cioè del confronto pubblico tra interlocutori che accettano le regole democratiche. Il pensatore tedesco-coreano, invece, condivide quanto scritto dal filosofo giapponese Hiroki Azuma: «Nella società odierna i cittadini non sono più nella condizione di credere a uno sfondo di discussione comune […]. La sfera pubblica, celebrata da Arendt e Habermas come un ideale, non si produce più» (General Will 2.0. Rousseau, Freud, Google, Vertical).

Il trionfo del nichilismo estremo

Il trionfo del nichilismo estremo

L’ultimo capitolo di Infocrazia si occupa del proliferare delle fake news sui social media. La rivoluzione digitale ha indotto un «nuovo nichilismo», ben diverso però da quello propugnato da Friedrich Nietzsche. Il filosofo di Röcken, infatti, considerava indispensabile la condivisione di alcuni valori da parte dei membri di una comunità, ovvero la creazione di «una salda convenzione perché possa esistere una società umana» (Frammenti postumi 1869-1874, Adelphi).

Il mondo odierno – invece – appare ad Han disgregato in «raggruppamenti o tribù tra i quali non è più possibile alcuna intesa». Il trionfo del nichilismo estremo porta ad accreditare le opinioni prive di «alcun riferimento a fatti e verità fattuali», purché siano in grado di suscitare forti emozioni. Le notizie pubblicate dalla stampa, quindi, vengono spesso lette «con il sospetto che le cose potrebbero anche stare diversamente», generando nell’opinione pubblica una sfiducia di fondo che lascia ampio spazio alle teorie complottistiche.

Si può arginare la deriva “infocratica”?

La sociologa americana Shoshana Zuboff ritiene plausibile una reazione morale dei cittadini, che li spingerà – prima o poi – a ribellarsi contro «il regime dell’informazione», riaffermando «la sovranità dell’individuo sulla propria vita» e «la possibilità di essere gli autori della nostra storia» (Il capitalismo della sorveglianza, Luiss university press). Han, invece, appare scettico al riguardo e – nelle ultime pagine del saggio – riflette su due concetti fondamentali della vita democratica: l’“isegoria” e la “parresia”. La prima consiste nel diritto di ogni cittadino «di esprimersi liberamente»; la seconda nel parlare con franchezza e, al pari di Socrate, nel criticare i pregiudizi e le false opinioni.

L’“isegoria” e la “parresia”, tuttavia, appaiono oggi irrilevanti, perché le voci libere che contestano l’“infocrazia” tendono ormai a disperdersi «nel rumore delle informazioni». Ogni critica, dunque, rischia di diventare ininfluente, mentre «la verità si disintegra in polvere […], spazzata via dal vento digitale».

Le immagini: in apertura, a uso gratuito da pexels.com (autore Dylan Leagh); la copertina del libro; il disegno del panopticon (autore: Jeremy Bentham; fonte: Works of Jeremy Bentham, vol. IV, pp. 172-173).

Giuseppe Licandro

(LucidaMente 3000, anno XVIII, n. 209, maggio 2023)